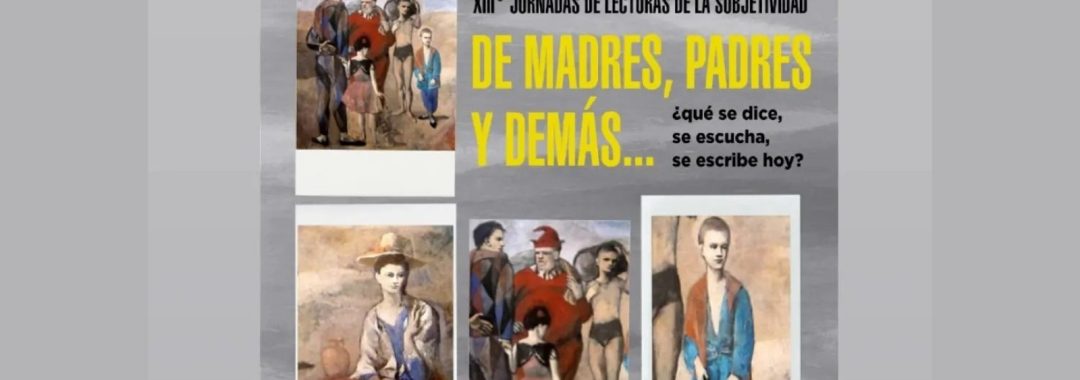

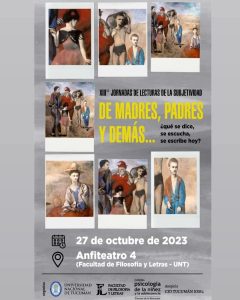

XIII Jornadas de Lecturas de la Subjetividad

De Padres, madres y demás... ¿qué se dice, se escucha se escribe hoy?

27 de octubre / 2023

9 a 15:30 hs - Anfiteatro 4

Descargue el Programa

Formulario de inscripción: https://forms.gle/fM71eEf28LqDTHm48

Jornadas con entrada libre, gratuita y con certificación

P R O G R A M A

08:30: acreditaciones.

09:00: Palabras de apertura a cargo de Prof. Gabriela Duguech

09:15: Primera mesa de exposiciones de estudiantes

Coordina: Belén Beltrán.

“Querida mamá”: testimonio de un estrago - Karen Jiménez

Familias neurodivergentes. - Nancy Cruz y Vanesa Suarez Alvarado.

Cuando la función paterna se incendia: mitad prohibidor-mitad del don. Análisis de Endeavor y Shoto todoroki, del anime “Boku no hero”. - Rocío Ali y Valentina Giugge.

El adverso vincular paterno. Un análisis a partir de la serie de Euphoria. - Gabriela Albarracín y Milba Montes.

Rugrats, subjetividades en pañales. - Andrés Ponce

10:30: Pausa con café y Arte. Show “Fantasía de bombos”, alumnos de la Academia Herencia Nativa de Banda del Río Salí a cargo de la Prof. Natalia Lescano.

11:00: Segunda mesa de exposiciones de estudiantes

Coordina: Maxi Alanis.

Infancias Trans: el rol de la familia. - Cristian Lautaro Miguel y María Valentina Cano Ávalos.

I’m Fine. Las paradojas Adolescentes como desencadenantes de la Autolesión. - Solangela Ester Sisnero.

Función paterna: entre Los Simpson y la Carta al Padre - Paula Roldán

Familia, deseo y escuela. - Augusto Burgos, Brahim Díaz y Maira Olea.

12:30: Ágape. Sorteo de libros.

13:30: Mesa Panel con invitados: “De madres, padres y demás… ¿qué se dice, se escucha, se escribe hoy?”

Coordina: Prof. Gabriela Duguech

Dra. Claudia López: “Derechos humanos en las familias”

Se desempeñó como Jueza Civil en Familia de la VIª Nominación de la Capital de Tucumán. Profesora Adjunta de la Cátedra A de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán. Diplomada en el área de DDHH en Chile, EEUU e Italia. Fue becaria de UNICEF y de universidades de Palermo y Madrid.

Lic. Jimena Rodríguez Rey: "La función materna y paterna en la actualidad, impactos en la subjetividad"

Licenciada en Psicología por la UNT, homologado por la Universidad de Barcelona. Estudió en la Sección Clínica de Barcelona y en el Instituto Clínico de Buenos Aires (icdeba). Cursa la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad de San Martín, Bs. As. Miembro del Instituto Oscar Masotta de Tucumán.

Lic. Ricardo Alberto Bocos: “La construcción de las figuras parentales en la prensa digital: La Gaceta de Tucumán y Página 12 de Buenos Aires”

Lic. En Comunicación Social en la UNCa. Docente e investigador de las facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Director de Radio Universidad Tucumán y Coordinador de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNT.

Testimonio: Irene Benito: “El día que Julián adoptó a sus mamás”.

Abogada. Periodista de investigación. Dedicó gran parte de su carrera a reportar sobre el Poder Judicial de Tucumán. El 11 de junio de 2021 se convirtió en madre de Julián.

15:00: palabras de cierre a cargo de alumnxs de la Comisión Organizadora.

Entrega de certificados.

Agradecimientos: al Decano Prof. Sergio Robín y al equipo del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento de Ciencias de la Educación y a la Secretaría de Coordinación y Fortalecimiento del grado de la Facultad de Filosofía y Letras, al Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, a la Librería Humanitas, al diseñador Álvaro Astudillo