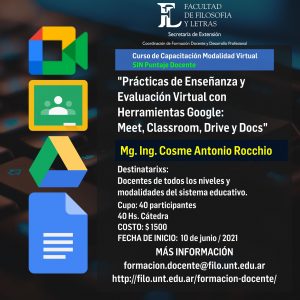

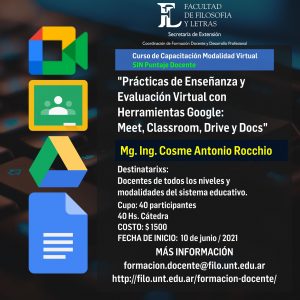

CURSO DE CAPACITACIÓN (sin Puntaje Docente)

“Prácticas de Enseñanza y Evaluación Virtual con Herramientas Google: Meet, Classroom, Drive y Docs”.

A cargo del Mg. Ing. Cosme Antonio Rocchio

- Destinatarixs: Docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

- Con cupo limitado a 40 participantes.

- Duración del curso: Tendrá una duración de 40 horas cátedras, en modalidad virtual, con encuentros sincrónicos y asincrónicos, utilizándose la plataforma Classroom - Meet para el recorrido de la capacitación.

- Costo: $1500

COMPLETE EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

MÁS INFORMACIÓN: Escribir mail a: formacion.docente@filo.unt.edu.ar

Cronogramas de clases virtuales sincrónicas

10/06/2021 - Introducción. Google Meet. Horario: 16:00 a 18:00 hs

17/06/2021 - Crear y organizar aulas virtuales con Google Classroom. Horario: 16:00 a 18:00 hs

01/07/2021 - Administrar aulas virtuales en Google Classroom. Horario: 16:00 a 18:00 hs

29/07/2021 - Herramientas colaborativas: Google Drive / Docs. Horario: 16:00 a 18:00 hs

12/08/2021 - Diseñar e implementar evaluaciones on-line: Formularios de Google. Horario: 16:00 a 18:00 hs

- Resumen de la propuesta de capacitación:

La pandemia de COVID-19 que el mundo padece ha tenido una rapidez de propagación en todos los ámbitos y el sector educativo no escapa a ello. Las instituciones educativas que han implementado plataformas digitales, tuvieron opción de flexibilizar procesos pedagógicos en los estudiantes a partir de la articulación de aplicaciones web con el fin de continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lxs docentes no escapan a esta situación, si bien algunxs han sido receptivos y positivos ante los cambios que ha traído la pandemia, para muchxs otrxs impartir clases virtuales no ha sido fácil, por diversos motivos entre ellos la falta de dominio de herramientas digitales especificas, limitaciones en la conectividad, etc.

Dentro de las herramientas disponibles para este fin, se encuentran algunas de las aplicaciones Google, adaptadas para el dictado asincrónico y sincrónico de clases.

La capacitación propuesta será de tipo taller, con un fuerte componente práctico para lograr que lxs docentes aprendan a utilizar las aplicaciones Google: Meet, Classroom, Drive – Docs y Formularios.

- Objetivos de la propuesta de capacitación:

Describir y explicar el uso de herramientas digitales gratuitas, útiles para planificar, crear y organizar actividades áulicas en modalidad virtual.

Gestionar clases sincrónicas a través de Google Meet.

Crear, organizar y administrar aulas virtuales con Google Classroom.

Fomentar el trabajo colaborativo entre alumnos y/o docentes a través de Google Drive / Docs.

Diseñar e implementar evaluaciones on-line por medio de Formularios de Google.

- Contenidos de la propuesta de capacitación:

1º MODULO: Introducción. Herramientas sincrónicas y asincrónicas. Google Meet

2º MODULO: Creación y administración de una aula virtual con Google Classroom

3º MODULO: Administración de documentos en Google Drive. Google Docs

4º MODULO: Evaluaciones On line con Formularios de Google

- Metodología de la propuesta de capacitación:

La metodología empleada en el curso será a través de clases sincrónicas (videoconferencias) y de clases asincrónicas con el apoyo de materiales didácticos y actividades en aula virtual del curso.

- Evaluación de la propuesta de capacitación:

Lxs cursantes deberán:

Crear y administrar una clase sincrónica con Google Meet.

Crear y organizar un aula virtual con Google Classroom

Crear y administrar documentos compartidos en Google Drive.

Crear y configurar instrumentos de evaluación con Formularios Google.

MÁS INFORMACIÓN: Escribir mail a: formacion.docente@filo.unt.edu.ar